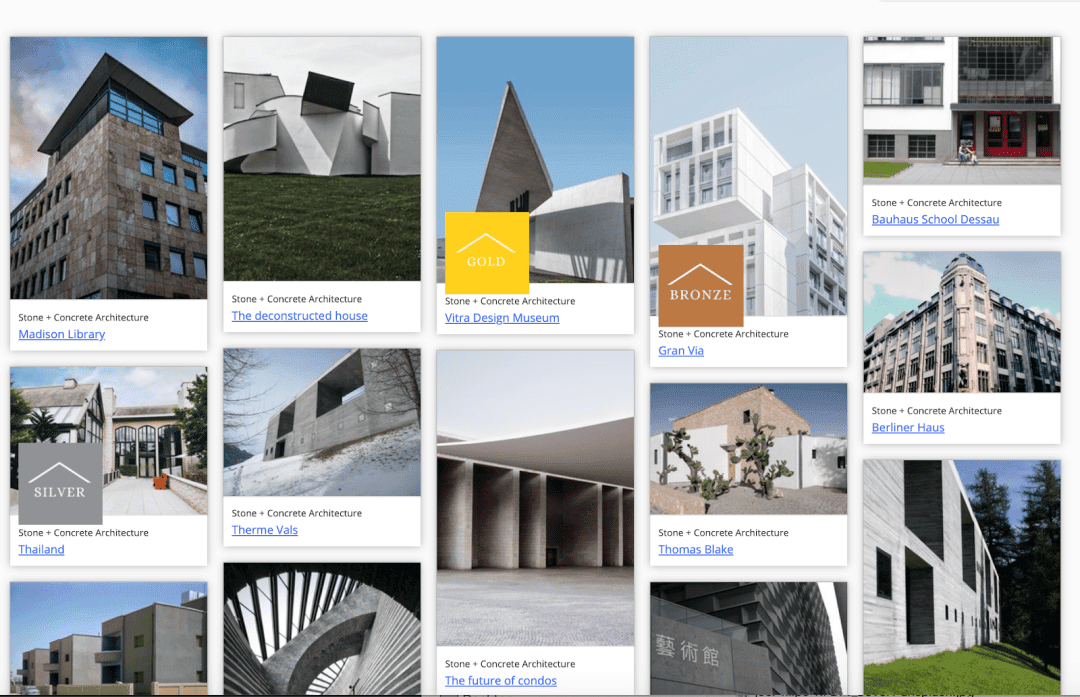

応募内容(作品)のギャラリー展示(掲載)は、ウェブサイトの強力なマーケティングツールとして機能します。ギャラリーを通じて表彰制度を宣伝することで、サイトへのトラフィックを効果的に増やし、訪問者がサイト内で過ごす時間を延ばすことができます。魅力的で情報豊富なコンテンツにより、訪問者は過去および現在の参加者や受賞者の作品を閲覧し、サイトとの関わりを深めます。これにより、検索エンジンがサイトのコンテンツやページに対する訪問者の関心度を評価する際に有利に働きます。

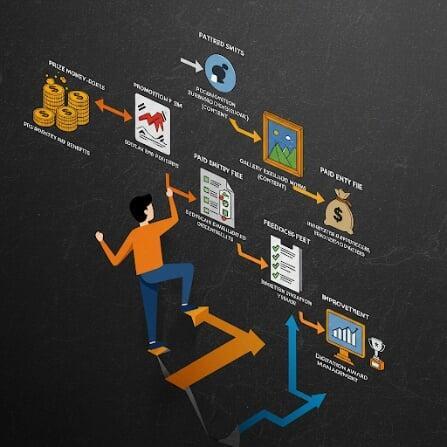

業界で高い信頼性を持つ表彰制度では、応募費を設定することで応募数が増加する場合があります。一方、新設や知名度の低い表彰制度では、応募費が応募数の減少を招く可能性があります。そのため、潜在的な応募者が応募費を負担する意欲があるかを慎重に検討することが重要です。

- 提供価値の評価: プログラムが応募費に見合う価値を提供しているか

- ブランドと業界での地位: ブランドの認知度や業界内での地位が、応募費を正当化できるか

- 応募者数と質への影響: 応募費が応募者の数や質にどのような影響を及ぼすか

- 割引の提供: 複数のカテゴリに応募する応募者に対して数量割引を提供

- 早期応募割引: 指定した日付までに応募した応募者に早期割引特典を提供

- 応募特典: 審査結果に関わらず応募者全員に応募特典(参加バッチ、リピート割引等)を提供

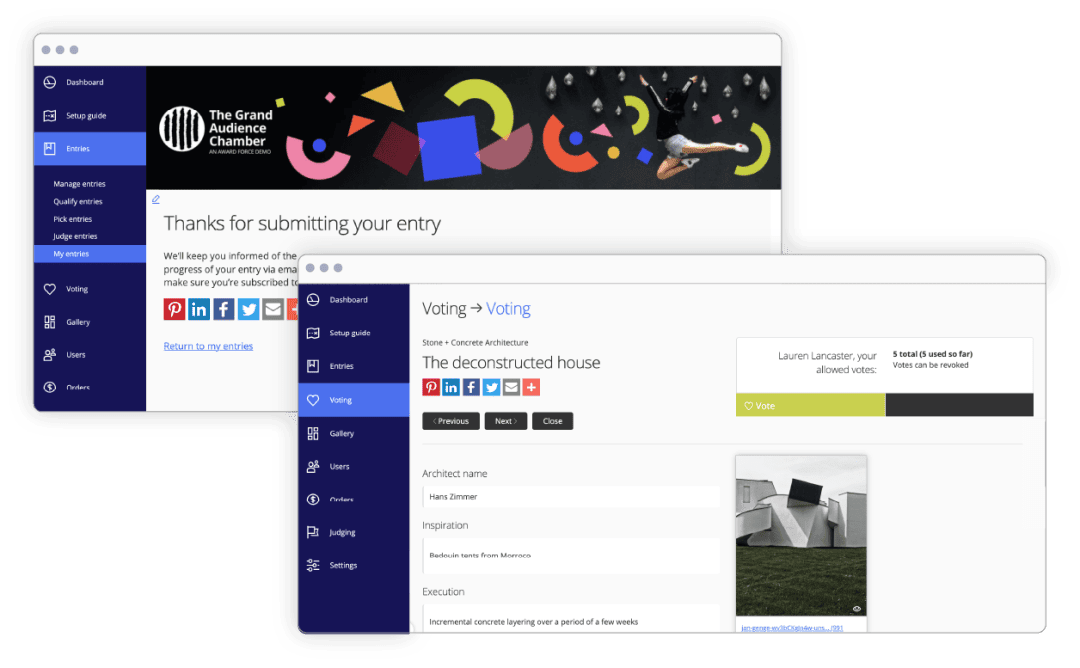

応募プロセスの改善には、紙や電子メールを使わない安全かつスピーディなオンライン応募が推奨されます。ソーシャルアカウントやシングルサインオン(SSO)の登録・ログインを用意し、アクセスしやすいエントリーフォームと適切なガイダンスにより、優れた応募体験を提供することで応募数の増加が期待できます。

- 割り当て:事前定義された基準に基づき、応募作品を審査員に自動的に割り当て、作業負荷を均等に分散

- 匿名化:応募作品を匿名化することで、審査時の偏見を防ぎ、公平性を確保

- AI・盗作検出:AI検出や盗作検出機能により、応募作品の独創性を迅速に評価

- 採点ツール:一貫した評価基準を提供し、応募作品の評価を自動化

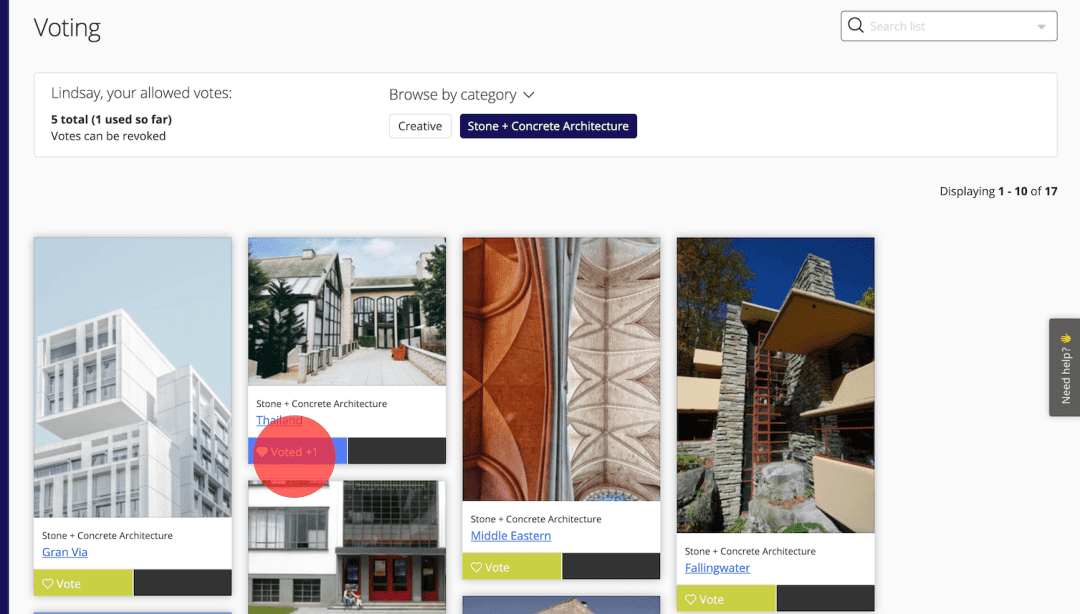

- 審査方式:予選審査で大量の応募を迅速に評価し、投票審査では一般投票を実施

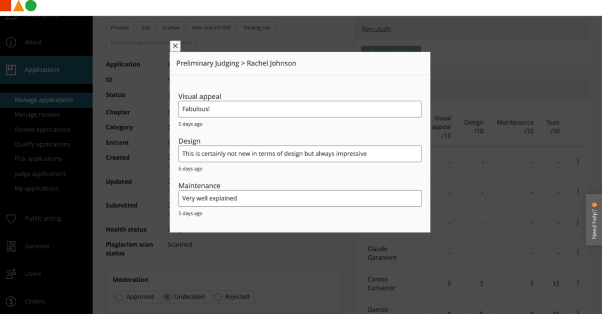

- フィードバック:審査員はコメントを残し、応募者にフィードバックを提供

詳細はオリジナルblogをご参照ください。

5 Considerations when creating an awards program

6 Strategies to maximise engagement in your awards program

5 Worthwhile ways to use an online awards gallery

How to maximise revenue with awards program entry fees

Feedback: a value add for your awards program

Why award management software is essential for scaling your awards